(资料图)

张伯驹爱绘画,尤其爱画梅兰竹菊。画家刘海粟先生称张伯驹是“京华老名士,艺苑真学人”,张伯驹的画也被称为“文人画”。啥叫文人画呢?南齐谢赫在《画品》中提出“绘画六法”,其中有一种方法是“应物象形”。南朝范缜在《神灭论》中说:“形存则神存,形谢则神灭也。”都是说画家要“以形写神”,从而达到“形神兼备”的目的。

文人画则不尽然,文人画是舍形而取神。这里的神,就是指物体的内在精神。东晋画家顾恺之说:“传神写照,正在阿堵中。”阿堵,指眼睛。画家通过对眼睛的精心刻画,将人物的内心情感,从眼神中表达出来,这就叫传神。画家齐白石先生曾画过一幅名为《挠耳》的画。画中一男子盘腿而坐,手持一挖耳勺,聚精会神地掏耳屑。为了突出主题,齐老将人物的身长比例都舍弃了,突出表现了人物的面部表情。这就是舍形而取神,也正是文人画的特点。

文人画大多是借景抒情,托物言志。画家借助笔墨,运用腕力和指力,将内心情感倾注于所表现的物象上(指所画物体的具体形象),使物象有了精神,精神奕奕、神采飞扬。当然,文人画更要具备文人气质和文人风骨。

张伯驹爱画梅。梅花耐寒傲雪,色香俱佳,艳而不妖,香而清韵,姿态苍雅清秀,自古以来深受人们喜爱。张伯驹为人谦虚谨慎,没有傲气,但有傲骨,敢于傲视一切邪恶势力。在他经历被绑架的危险时,置自己的生死于度外,嘱咐夫人潘素:“宁死魔窟,决不变卖古代书画赎身!”这种大义凛然、豪气贯空、不向邪恶势力低头的浩然正气,不正像冰心铁骨、不畏严寒的梅花吗!

张伯驹的画,多是借景抒情,托物言志。张伯驹于役长春之时,饱受打击,那时所画之梅,多是一枝斜插,数点寒梅,凄清冷落,憔悴堪怜,正是他以梅写人、自叹自怜的表现。1971年之后,张伯驹有了工作,添了户口,生活有了保障。他与夫人潘素及友人,填词作画,娱度晚年,心情愉快,其乐融融。这时,张伯驹笔下的梅花,则是另一番意境。张伯驹82岁时画的那幅红梅,从画面左侧出枝,枝上梅花数朵,疏密相宜,风雅有致。右上角用鸟羽体题诗:“傲骨撑持冻雪中,忍寒珍重待东风。百花头上春先到,又见南枝数点红。”正是其历经磨难、回归正常生活后的心理写照。

张伯驹画梅很少画老树虬枝,仅以梅枝和花朵的疏密聚散,来表现本人的思想(内心世界)变化。加之鸟羽体的题字,使画面更加美观。

再看张伯驹83岁时所画的一幅红梅,画面较大,梅枝长短不一、疏密有致、穿插自然,笔墨浓淡相宜,画面的空间关系安排到位,花朵疏密聚散、错落有致,用色富有变化。梅枝上的点苔更见功力,且富有节奏感,增添了画面的韵律美。此画给人以生机勃勃、喜气洋洋之感。张伯驹画这幅画时,改革开放的春风吹遍大地,正是万物复苏,大地皆春。此画画出了张伯驹安度晚年的喜悦心情。这幅梅花,应是他作品中最为舒展、最具喜气的一幅画。这一时期,也是张伯驹于役长春归京后,心情最为舒畅的时期。

张伯驹历经社会变迁,饱尝人生甘苦,经历大起大落,不改士人风骨。他将用生命保护下来的国宝,赠给国家,却换来一顶“右派”帽子。当陈毅副总理关心张伯驹问起此事时,他回答说:“我老老实实地说,此事太出我意料,受些教育未尝不可,但总不能那样超脱,做到无动于衷。在清醒的时候也能告诫自己:国家太大,人多,个人受点委屈在所难免,也算不了什么,自己看古画也有过差错,为什么不许别人错送我一顶帽子呢?我只盼祖国真正富强起来!”

一个受了冤枉打击的人,却在为别人解释,还念念不忘祖国富强,这正是张伯驹崇高爱国精神的真实写照,也表现出他独有的士人风骨。

张伯驹爱党爱国,念念不忘祖国的统一。

1980年4月,张伯驹与叶浅予等16位画家,共同签署了《敬致台湾书画家》。该信函由秦岭云执笔,全信文:今天是元宵节,我们在北京中山堂相聚,触景生情,佳节思亲,回想起往年在一起研究祖国书画艺术,何其乐。经大家一致同意,特请各位同道光临首都重叙旧好,便中举行各位的作品展览,共同推动、发展祖国艺术事业!盼复。(原载《美术》杂志1980年第4期)

1982年元宵节,民革和中山书画社举办集会,张伯驹对没有台湾代表参加深感惋惜,即席填词一首,表示对祖国统一的渴望。恰好集会邀请的有刚从美国回来探亲、访问的黄花岗烈士方声洞的胞妹,著名画家方君璧女士。他们同席吟诗作画,又由王莲芬书写了张伯驹的这首词,当场送给了方君璧女士,带去国外。对此,张伯驹非常欣慰。其词曰:“玉镜高悬照大千,今宵始见一年圆,银花火树夜喧阗;隔海河山同皎洁,阋墙兄弟早团圆,升平歌舞咏群仙。”(原载《人民日报》1982年4月6日)

由此可见,张伯驹殷切盼望祖国统一的高尚情操和博大胸怀!

1978年,张伯驹偕夫人潘素与白石弟子许麟庐合作《幽谷空山图》。张伯驹题诗:“兰清石瘦梅寒,春风吹到人间。各抱孤芳自赏,不分幽谷空山。”款:麟庐写兰,潘素写石,伯驹写梅。张伯驹题,时年八十又一。印:丛碧八十后印(朱文)、伯驹长寿(白文)、京兆(朱文)、佛(肖形印)、许氏麟庐(白文)、慧素(朱文)。

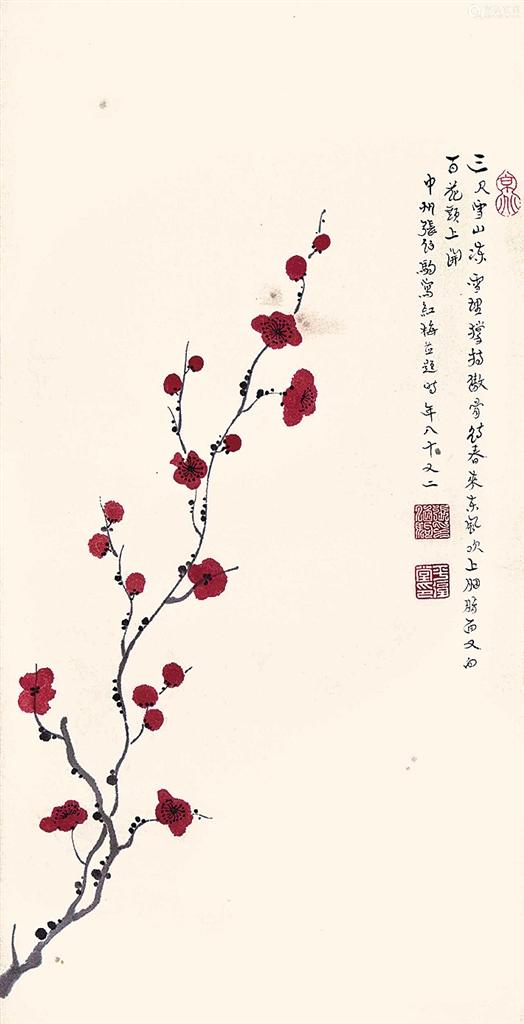

1979年,为丰富吉林省博物馆馆藏,张伯驹特画梅一幅,并题诗:“三尺空山冻雪埋,撑持傲骨待春来。东风吹上胭脂面,又向百花头上开。”款:中州张伯驹写红梅并题,时年八十又二。印:京兆(朱文)、伯驹长寿(白文)、丛碧八十后印(朱文)。画成,连他所画的兰花及四幅用鸟羽体所写的对联,一并赠给了吉林省博物馆。张伯驹这种以大局为重、不计个人得失的高尚品德及文人气质、文人风骨,构成了其绘画艺术的内在精神。这种精神,值得我们学习和弘扬。

刘海粟先生对张伯驹的书画有非常精到的评价,他说:“张伯驹爱画梅兰竹菊。再用鸟羽体写上自己的诗词,别具一番风韵。”“用笔如春蚕吐丝,笔笔中锋,夺人视线,温婉持重,飘逸酣畅,兼而有之,无浮躁藻饰之气。目前书坛,无人继之。”“丛碧兄是当代文化高原上的一座峻峰。从他广袤的心胸涌出了四条河流,那便是书画鉴赏、诗词、戏曲和书法。四种姊妹艺术互相沟通,又各具性格,堪称京华老名士,艺苑真学人。”

这样的评价多么恰当。(杨箴廉)