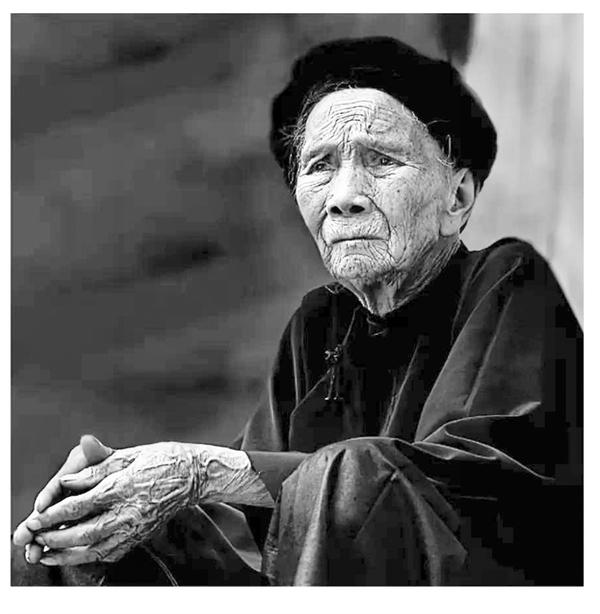

摄影 予子峭 岩

一切艺术作品的产生,无不是生活的积累和灵感的碰撞而爆发的火花。当一种艺术信息和另一种艺术信息撞怀时,便有了一种通达和豁然,随即转化为另一种语言和符号,于是,新的艺术形态诞生了。此等情景,可以应验于予子和绿岛《摄影与诗》的联手创作上。

一个不短的时间里,在某媒体平台上出现了摄影诗的“卡片”,一景一诗,图是极致的凤羽,诗是乘风而动的翅膀。一座艺术的殿堂,就这么自然地、肆无忌惮地诞生了。它掠过无数人的双眼,掀动起一阵阵心灵的涟漪,成为一种阅读的快感和美的盛宴。这种冲击当然来自作品本身,是艺术光芒的化合作用使然。

《诗歌里的妈妈》,主人翁是一个满脸皱纹的母亲,斧凿刀刻般,是岁月,是沧桑,还有我们看不到的人间春花和秋月。这个隐匿的世界,就是诗人的发现。显然,诗人不满足初始的感觉,决意深挖下去,一口气写了三首诗。那么,诗人透过这张满脸褶皱的脸,展开了怎样的联想和追问?又是怎样的爱恋和倾倒呢?

诗人从三个层面入笔——

具象的妈妈:妈妈是我生命里疯长着的诗歌/是梦幻里忽远忽近的岸的牵挂与厮守/妈妈是夜里满天的星斗/那闪烁的辉光定是远远看着我的眼睛/妈妈是日子夹层里黑白的底片/是夕阳西下满目余辉的殷殷顾盼/妈妈是莽莽森林里奔走的呼吸/是田野里庄家的倒影和家的意念……妈妈的照片不需要美颜/岁月的沉淀将是最好的容颜。

血肉的妈妈:妈妈啊/你的目光可以穿透/坚硬的时光/所有的江河湖海/也可以在你沟壑纵横的皮肤间/艰难的爬行/你让这个午后的山寨/心静如水/世界为你安然入梦/泥土上曾经长出了遥远的花季/你用一生的忙碌/收拾躲藏在阁楼里沉寂的时光/以及那些年轻的梦……面对庄家/我们都将是你不孝的子孙。

神性的妈妈:额吉在云朵之上唱着牧歌/给草原上的天空听/额吉是神/把目光揉碎成咸的泥土/种出古朴的粮食/去养活马背上驰骋的儿女……那时我们年轻的额吉/拿忧伤的目光在月下汲水/没有人知道啊/她是在用爱情的泪水/供奉着一条河流最初的记忆。

诗人通过三个层面,一层层剥开,一层层递进,从表面进入肌理,从感性到理性,回环往复注入情感的浆液,一位饱含生命律动、血肉丰满的妈妈渐而走上神殿,让我们叩拜而敬仰。

正如诗人在题记中所说,在诗歌里为母亲行三叩头,在文字中为母亲点三炷香,在生命步履中为母亲唱三支歌,那么,我们就一定是这个世上最幸福的人。诗人把中华文化中屹立的古朴母亲,放置在尊崇的位置上,完成了一个美学上的定义,是诗歌的胜利,也是一个诗人的良知所在。

摄影与诗达成默契,需要双方的艺术造诣。无疑,在诸多物象面前,诗人施展了诗歌的本领,这是诗人的超人之处。一片落叶、一堆游云、一群奔马、一袭瀑布,诗人都有不同的感悟和笔墨,都有奇绝唯美的语言造势,可见付出了极大的心力。

诸如这样的诗句:葬我于沉默的大地吧/趁着夕阳的余晖/我已把金黄色的梦呓/也埋在了久别的故乡(《葬我于沉默的大地》)。端坐在汪洋之上/没有叹息/也无需语言之类/家,在你平淡的目光里筑巢(《光阴就是一种绵长的等待》)。命,也是落叶/荷在冰冷水上沉眠/沉眠是今夜梦的无题/回家的路上/原来,这个世界很靜/我崇尚这种肃穆之中的壮烈/不要嘈杂的回声/原本热闹的事情也太多/像花朵/和天边幽静的冷月/那就让我们在安静中学会/轮回自己(《生命的无题》)。

这样的诗的介质,已不是一般层面上提示的树林、残荷、落日的静物状态,是思想的大跨越,笔意深度地探险后的诗意升华。它让我们踏上岁月的山峦,俯瞰和腾飞,感触到生命的强烈抗争,在物象之外,洞开了另一扇通向近似哲学的意境之门。

其实,摄影诗是二度创作,诗人依据已有的图像,生出与主题有关的枝干和绿叶,让人触及一种从未抵达的艺术境界。它不是重复和描摹,是引申和联想,是美的更大范围内的意外和陌生。肯定地说,予子和绿岛的合作,是一次完美的契合之作,合璧之作。

这种二度创作,需要心灵与艺术品相的高度一致,方可完成。从生成的因果上排序,摄影在先,配诗在后,后者与前者达成高度统一,又开拓引申出另一个诗意空间,毋庸置疑,诗人不仅做到了锦上添花,还结出了灿烂的果实,有了另一种绽放。当它乘风到达我们面前时,被击掌、被雀跃、被浮想,足以证明艺术作品的力量。

那么,“影与诗”是如何同床共枕,又升华为比翼双飞的呢?我想,其中的艺术同感、共振共鸣,是关键所在。

或者可以这样认为,在视觉冲击与心灵沉淀的暂短静默中,摄影家与诗人在同一个时间和空间节点的艺术通道不期而遇,他们自觉或不自觉,甚至是神奇地创造了多元的、同一高度和纬度的关于诗性的召唤与漫长的跋涉之后,最终开创了一种近乎多层面、多视角、多趣味、多感应的艺术空间——审美复合。至此,在人类21世纪已全方位进入信息和读图时代的特定语境下,摄影诗的艺术概念与命题,就此得以重申和重视。

记得本世纪初,著名文艺理论家成东方先生率先开创了“摄影文学”这一具有划时代意义的新的摄影与文学创作概念,基本奠定了这一艺术体系的理论建设,并取得了相应的理论成果,带动了一大批当代著名文艺理论家、作家、诗人和摄影家,广泛促进了摄影文学(摄影小说、摄影诗歌、摄影散文等)的全面发展。

艺术是人类共同的语言,不同的艺术载体中都有一个认知的统一性,那就是普遍性与典型性的融合统一。由于艺术的个性美建立在大众审美之上,典型性尤为被青睐。海德格尔在《艺术作品的本源》中指出,艺术作品的本源就是艺术,与艺术作品密切相关的是真理、澄明之境,世界和大地。真理自行置入艺术作品,作品开启一个澄明之境,在大地的基础上建立一个意义世界,在这个世界中的价值尺度和命名,让人们决断和遵循。

诗人凭借思想的敏锐和诗意才情,从摄影(物象)提供的光影色彩中,攫取艺术信息,输入创作通道,从而实现诗意的转化。也许这种结果就是“澄明之境”和“意义世界”。

因此,虽然摄影和诗歌是两个不同类型的艺术载体,却有着惊人的统一性,作者正是在这里找到了一种美的契合,才有了天马行空的诗意飞翔。