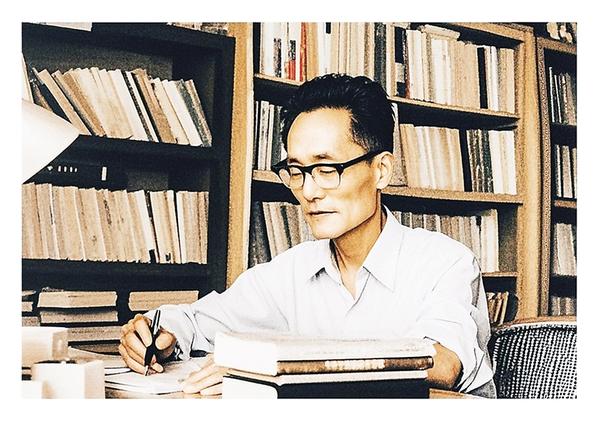

1988年,萧士栋在书房写作。

人物简介

萧士栋(1929—1989),河南项城人。18岁投身教育,曾任教于多所院校,后在周口师专(今周口师院)任教务处主任。他身兼多个学术组织职务,是政协河南省第五、六届委员。他创建并推动“教学法下乡”,创立周口地区中学语文教学研究会(简称中语会),主编《作文月报》,发表300余篇论文,写五部专著,被誉为中南语文教育界的一面旗帜。

1989年5月2日,细雨蒙蒙。周口师专教学楼前的广场上,近千人佩戴黑纱,默默伫立,任凭雨水与泪水交织——他们在含悲送别萧士栋老师。

河南省教委主任徐玉坤来了,周口地委顾问委员会主任张文韵来了,周口地委书记朱法勤来了,地委、行署的主要领导来了,十个县(市)的书记和县(市)长来了,曾祥芹等一批全国知名专家学者来了,萧士栋生前的友人、同仁与弟子们来了。同时,还有全国近百位教育专家发来的如雪片般纷飞的唁电。

灵堂前,素白的花圈层层叠叠。“鞠躬尽瘁为人民,全心全意育梁才”“高风亮节堪称师表,道德文章流芳百世”“天国不该聘师去,再有疑难我问谁”……一副副挽联寄托着无尽哀思。

天公垂泪,地母凝噎。雨中的追悼会现场,无人寒暄,无人喧哗,连多年未见的挚友相遇也仅是轻轻握手,生怕惊扰这份凝重的肃穆。

这是20世纪80年代全国罕见的一场为普通教师举行的如此高规格的葬礼。它以超越时代的庄重,定格为教育史上令人动容的篇章,既是对一位教育家的深情告别,更是对尊师重教精神的时代致敬。

一位师专教师,为何能赢得如此广泛的敬爱?为何有众多的人自愿冒雨送别?

带着这些追问,更怀着对前辈的景仰之情,记者一行于酷暑七月专程赴郑州等地,走访萧士栋的亲属、学生及同事。通过他们饱含深情的回忆,这位教育家的生命轨迹与精神图景,如豫东麦田画卷般徐徐展开。

豫东才子 初露锋芒

萧士栋1929年10月出生于项城市秣陵镇,自幼便以博闻强记闻名乡里。1944年9月,省立淮阳师范(简称淮师)为躲避战火辗转迁至项城,15岁的萧士栋以学区第一名的成绩考入这所名校。彼时淮师校舍简陋、教材匮乏,但萧士栋在这里找到了精神家园。他师从被誉为“豫东三杰”的李法白研习古文,白天在油毡棚下听讲,夜晚就着油灯抄写古籍。

求学期间,这个清瘦少年的才华已如春笋破土:作文比赛屡夺魁首,书法作品被张贴展示,主编的班级墙报《晓风》更成为师生争相阅读的文化风景。习作《淮师校风赞》《论家庭、社会与学校的关系》先后刊登于《开封青年报》和《新项城季刊》,其敏捷的才思、犀利的文风震惊豫东文坛,“豫东才子”的美誉不胫而走。

1947年毕业时,恩师李法白在其纪念册上题诗:“别后讲坛怜落寞,启予从此仗阿谁?”带着这份期许,萧士栋先后在项城中学、淮阳师范、商丘一高等学校执教。他白天在讲台上挥洒热情,夜晚在煤油灯下奋笔疾书。他创作的《阎老汉翻身忆当年》《鹿邑县有些女孩还在裹脚》《珍惜时间》等作品,紧扣时代脉搏,字里行间跳动着一个青年知识分子的赤子之心。

他的课堂更像一块磁石,幽默风趣的教学常常让学生在下课铃响后仍围在讲台前。但随着教学深入,萧士栋逐渐意识到:比个人创作更迫切的,是改变家乡教育的落后现状。当时项城作为40万人口大县,仅有几十所破旧小学和几所初中,教学质量堪忧。他在日记本上郑重写下:“天降大任,定当竭忠尽智,不辱使命。”

1950年12月,萧士栋调到淮阳师范。他白天教授两个班的语文课,夜晚编校报,最忙碌时同时承担《汉语》《文学》《小学语文教学法》《儿童文学》四门课程。1953年,他在商丘地区主讲的观摩课《我们不再受骗了》引发轰动;同年发表的《〈进军西藏〉备课札记》标志他已经开启语文教学研究之路。1954年,年仅25岁的他当选淮师校务委员、语文教研组组长。

此后多年,他陆续发表40余篇教研论文,题目都是从课堂实践中总结而来:《如何领会与贯彻语文教学目的》《中等师范语文教学面向小学的做法》……1955年,在淮阳县校际语文教研活动中,他主讲《荷花淀》公开课时座无虚席,走廊中亦挤满听课老师,随后他被推选为县校际语文教研召集人;1957年在商丘地区语文教学座谈会上,他当选教研中心组副组长并执笔大会总结。

“萧老师初出茅庐就不同凡响,教学实践与科研成果齐头并进。”萧士栋的学生、川汇区委宣传部原副部长张灿华回忆道,1957年,在淮阳县知识分子代表大会上,身披红绸的萧士栋作为优秀教师代表发言时,台下掌声经久不息。这时的萧士栋,已从“豫东才子”成长为备受瞩目的教学骨干,成为豫东教育界一颗冉冉升起的新星。

逆境坚守 淬火成钢

1958年1月,萧士栋被错划为“右派”,送往淮阳农场,开始长达20年的劳动改造。

农场的日子超乎想象的艰辛。砖窑前的烈日炙烤着脊背,猪圈的恶臭刺鼻难忍,清扫马粪时飞扬的尘土混着汗水在脸上结痂。他每天只能领到5两饭票,饥饿成为常态。1960年冬,长期营养不良使他的双腿浮肿。1968年,牙痛发作时六颗牙齿同时松动,他仍强忍剧痛挑水浸砖至深夜,直到卫生队巡诊发现,才在无麻醉的情况下拔去三颗病牙。

他住马厩的八年里,稻草堆就是床铺,蚊虫叮咬与牲畜粪便的气味如影随形;看守庄稼的草庵中,寒风透过缝隙割在脸上,基本的卫生条件都是奢望。但这些未能击垮他的意志,1962年,他在香烟盒纸上写下诗句:“会当雕琢成丹碧,重答斯民慰我肠。”这既是信念的宣言,也是灵魂的呐喊。

在劳动间隙,教育的火种从未熄灭。发现农场职工大多不识字,他便利用休息时间在田埂上开起“临时课堂”,讲《三国》里的忠义故事,说《水浒》里的侠义精神。声情并茂的讲述,让枯燥的劳作时光有了文化的温度,更让他在精神上维系着教师的尊严。

为系统研究语文教育,他将《修辞学发凡》等典籍藏在草垛内,待工友睡熟后借着煤油灯光研读。在香烟盒、碎纸片上记录的《语文札记》,多年间竟累积十几万字。扉页上题写的“蹉跎未堕凌云志,岹峣太华结素心”,正是他心境的真实写照。即便600册藏书被人付之一炬,他望着焚书的火光彻夜未眠,次日仍凭记忆在泥地上勾勒教学法体系。

20年苦难如熔炉,非但未销蚀他的教育理想,反而将意志锻打得更为坚韧。

“父亲在农场的20年,是精神的浴火重生。”萧士栋之子萧新明低沉的话语中带着几分思辨,“他教会我们,真正的强者不是未尝过苦涩,而是能把苦涩酿成甘甜。”

涅槃重生 岁月争辉

“芳草春来依旧绿,梅花时到自然香。”1978年4月,当彻底平反的红头文件送到萧士栋手中时,这位蒙冤20载的“豫东才子”双手颤抖着接过文件,泪水突然决堤——曾在农场劳作时被砖窑烫伤都未吭声的汉子,此刻却像孩子般号啕大哭。为了这份迟到的公正,他忍受了太多的煎熬,付出了太高的代价!

同年10月,萧士栋调到周口师专,担任大专班写作课教师。年近半百的他,在日记本上郑重写下:“把失去的二十年夺回来!”从此,校园里多了道风风火火的身影:清晨五点,宿舍楼的灯光总是他最先点亮;深夜子时,办公室的台灯依然在窗棂上投出他专注的剪影。同事们打趣他“十年活出三十年”,他笑着回应:“每宵一刻值千金,子夜萤灯之下钻教材、写教案,功效倍于白天。”

他的课堂永远充满惊喜。首堂写作实践课就别开生面:他带学生观察操场边污水充盈的水缸,让学生以《水缸的自语》为题写作,而后领着学生洗刷水缸。这种将观察、写作与思想教育融合的教法,让原本枯燥的作文课变得生动鲜活。

1979 年,学校把最难教的《中学语文教学法》交给他。当时既无统编教材,也缺少参考资料,萧士栋凭着多年教学心得和最新教研动态,硬是在三个月内编出十多万字讲义。讲义字迹工整、案例鲜活,从 “如何设计板书” 到 “怎样批改作文” ,内容非常全面。这些学生争相传抄的笔记,后来大多转化为论文或成为公开教材的核心内容。

他常说:“语文教师要争当教育家,不能只当教书匠。”他身兼师专教务处主任、学报主编、政协委员等职,同时忙于教学、科研与社会活动,却创造出数倍于常人的价值。其秘诀正如他所说:“时间要挤、事业要拼。”即便病重卧床,他仍焦虑地说:“床不是好东西,朝天躺着会寂寞致死。”这份对教育的执着,令年轻教师既敬佩又心疼。

1978年深秋,他与妻子拍下20年来首张合影。照片中,两人并肩而立,背后是周口师专斑驳的教学楼。他在相片背面题诗:“廿载沧桑似弹指,华发葳蕤亦少年。”这张照片现在珍藏于家中,成为那个时代教育工作者精神的见证。

教泽绵长 著述传世

萧士栋将一生心力倾注于语文教育与科研,笔耕不辍,留世专著五部、论文300余篇。这些凝聚心血的著述,既是他教育生涯的丰碑,更成为后世教师的指路明灯。

自20世纪50年代初期至1989年,他在各类报纸和语文期刊上发表300余篇论文,内容涵盖语文教育理论、教学方法、教师修养、教材分析、阅读与作文教学、杂文诗歌等诸多领域。这些成果大多收录于2009年4月中州古籍出版社出版的《萧士栋文集》。翻开这部上下两册厚厚的文集,可以看到他1953年提出的“教学要让学生‘入文境、悟文心’”理念,也能感受到20世纪80年代他对“语文教师能力体系”的深刻思考。

1986年,云南民族出版社出版的《初中语文教学法举隅》在学界引起震动。这部38万字的著作,源于1982年在新乡师专召开的全省学科研讨会上的一个动议。当时农村语文教学缺乏系统教材,萧士栋主动担纲,从拟定提纲到两次审稿修订,历时四年终成书。他构建的“一纲九目”体系,被语文教育家张寿康誉为“九串珍珠”,更让无数乡村教师找到了教学抓手。

1987年,《语文教学能力论》由河南大学出版社出版。作为国内首部专门研究语文教师能力的著作,它开创性地提出“十能”三维体系。萧士栋不仅担任副主编,更亲自参与撰稿统稿。原中国文章学研究会会长、中国阅读学研究会会长曾祥芹在序言中写道:“这本书开拓了语文教育的新领域,为教师专业发展指明了方向。”

同年,萧士栋与张仲良主编的《中学语文教学法教程》成为河南省高师文科教材。这部22万字的著作按“总—分—总”结构分为13章,既符合当时最新教学大纲,又吸纳教改成果。萧士栋在统稿时反复推敲每个案例,力求内容既严谨又实用。这部专著对全省高师学科和教材建设作用显著。

1989年,《中学语文教材教法》由河南教育出版社出版。作为中南六省师专通用教材,它保留了萧士栋独创的“九法”体系,并新增多章前沿内容。至此,他已成为中南地区中学语文教学法学科的领军人物。

为丰富实用教学资料,萧士栋牵头主编《作文揆要》《小学生作文选》等丛书;并主持整理、校注晚清女诗人高芳云的《形短集》,使这一尘封百年的地方文化瑰宝重见天日。

翻看《萧士栋文集》时记者发现,他的著述没有华丽的辞藻,却字字珠玑;不追求标新立异,却处处彰显教育智慧。正如他在《初中语文教学法举隅》后记中所言:“教育不是雕刻石头,而是点燃火焰。”

聚智兴教 文苑深耕

萧士栋在语文教育战场上既是冲锋陷阵的斗士,更是运筹帷幄的领军人物。1978年重返杏坛后,他白天站讲台、深夜写论文,同时将大量精力投入教育组织建设。

1979年11月,恢复工作一年的他主持召开周口地区首次中学语文教学座谈会,100多名骨干教师共商教改大计。这奠定了他在全区语文教育界的核心地位。次年,周口地区中学语文教学研究会应运而生,他当选首任会长。

在他的领导下,中语会年会规模逐年扩大:1983年沈丘年会聚焦“农村初中教改突破口”,吸引《语文学习》等全国性刊物参与;1984年扶沟年会创下地委书记等16位领导亲临指导的记录,更有全国语文教学法研究会会长朱绍禹专程作报告,引发全国教育界关注;1985年商水年会收获历届最高水平的教研成果,周口中语会影响开始向全省、全国辐射。即便1989年癌症晚期,他仍强撑病体写下3000字长信安排年会事宜,这份执着令所有理事动容。

1984年3月,萧士栋兼任《周口师专学报》主编。面对这份劳力伤神的差事,他像呵护幼苗般尽心竭力:青年教师来稿格式不规范,他连标点都逐一修正;稿件观点新颖但论证不足,他便附上详细批注指导作者补充案例。为激发教师科研热情,1986年职称评定重启时,他连夜推动学报改版,增设“语文教学研究”专栏,让一线教师的研究成果有了专业发表平台。

1985年1月,《作文月报》创刊,萧士栋担任总编辑。从组建编委班子到拟定发刊词,从邀请语文教育家张寿康题写报头到争取时任地委书记张文韵题词,他亲力亲为。这份被师生称为“作文乐园”的报刊,发行量一度达12万份,在豫东大地播下无数文学创作的种子。

针对农村语文教学薄弱的现象,萧士栋提出“语文教学法下乡”倡议。他带着自编教材深入豫北、豫东、豫南40多个乡镇,在简陋的教室里为农村教师示范教学。1988年,萧士栋以“教学法下乡派”代表身份承办中国文章学研究会第六次年会。面对经费短缺现状,他创新采用“以会养会”模式,同步举办语文教学法讲习班,既让全国专家传经送宝,又为本地教师提供学习机会。那年盛夏,30多位学者与600名学员齐聚周口,会议大获成功,将全区学术氛围推向高潮。

作为省政协委员,萧士栋始终关注教育痛点。1985年省政协会议上,他关于农村教师“五缺”现状的专题发言引起强烈反响,所提十条具体对策被写入教育厅工作报告。曾祥芹曾感慨:“萧公既能埋头治学,又能抬头看路,是教育界难得的复合型人才。”这一评价,正是对他毕生追求的最好注脚。

春蚕泣血 教坛铸魂

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

1988年深秋,萧士栋的咳嗽愈发频繁。同事们劝他休息,他总是摆摆手说:“等忙完这阵再说。”此时癌细胞早已侵入他的肺叶,但语文教育事业已成为他生命的支柱,支撑着他不知疲倦地奋斗。翻看他 1988 年的日程,每月都排满教学、编务和学术活动:1月主持教材审稿会,3月完成教学与学报编务,5月筹备学术年会,8月在周口承办全国文章学研讨会,9月审定教材书稿,12月应邀到郸城县农村讲学。

1989年元旦,天气奇寒。他在周口油田招待所主持编务会,为节省经费没开空调,中午就在小餐馆吃了碗烩面。1月8日,萧士栋冒雨雪前往西华县大王庄讲学,原地委书记张文韵带车全程陪同。讲学收尾时,他一句“我希望这不是最后一次的讲学”,竟成谶语。三日后,萧士栋因病情恶化被转入河南医学院第一附属医院。

肺癌晚期的剧痛常人难以忍受,他却把读书、写信当作止痛良方。在给友人的信中,他写道:“总不能如此马虎地退出讲坛语林!我的精神不会倒。”朋友来探望,他总将话题引向工作:“学报改版的事还得再盯紧些”“农村教师的培训资料要尽快印出来”。自知时日无多,他分秒必争地在病榻上写下《致中语会理事会》《致教务处同志》等书信,甚至用颤抖的手编纂个人年谱《士栋足踪》。

在郑州住院的108天里,他校对了20多万字的教材书稿,审订了校注的《形短集》清样,写下几十封书信。这些浸透汗水的文字,既是对未竟事业的交代,更藏着壮志未酬的遗憾。

临终前几小时,他拉着经常合作、一同教研的曾祥芹的手,用尽最后力气交代了14条遗嘱:从在研课题的交接,到青年教师的培养,再到农村教改的推进——条条关乎工作,只字未提家事。这位将生命彻底奉献给教育事业的战士,直至最后一刻,仍保持着冲锋的姿态。

追思无垠 山高水长

萧士栋离世后,无数学生、同事、友人写下饱含深情的回忆文章。这些文字如繁星点点,最终汇成《捧着一颗心来——忆萧士栋先生》一书。翻开这本纪念文集,温暖的记忆如春泉般汩汩涌出。

河南省政协原主席王全书在该书序言中给予萧士栋高度评价:“作为河南省教育界一位卓有成就的学者,萧士栋是中南地区乃至全国语文教学研究方面的一面旗帜。”“我们的文化强省建设、经济强省建设呼唤更多像萧士栋先生这样的老黄牛、孺子牛、拓荒牛。”

曾祥芹在《文章学家萧士栋》一文中这样概括:“他是文章阅读的方家、文章写作的高手、文章编辑的总裁、文章教学的法师、文章科研的领班,更是全面发展的语文学者、自主创新的教育学家、闪耀中天的文化明星。”

中国教育学会中学语文教学专业委员会原理事长顾之川的回忆中藏着一处温暖细节:当年他将《刘兰芝“举身赴清池”时间考》寄给素未谋面的萧士栋,本不抱发表希望。不料不久后,竟收到《周口师专学报》样刊和七元稿费。这份鼓励让他坚定了语文研究之路。

“一个地区的教育水平,往往与教研水平和学科带头人息息相关。”中国阅读学研究会原副会长甘其勋在文中写道,“萧士栋以人格魅力和学术胆识,带领周口中语会的那几年,是周口语文教育突飞猛进的几年。”

“在师专时,他对来自农村学校的教师关爱有加,生活上特别照顾,感情上细心关爱,事业上积极鼓励,设身处地为他们着想,给予他们实实在在的帮助。”萧士栋的妻子姚玉兰这样回忆丈夫。

周口职业技术学院退休教师于华的回忆更显深情:“有了您的纠偏导航,我终于弃虚务实,走上教书教研之路。1987年,我以中级职称破格评上特级教师。我深知,若没有您的悉心栽培,这份荣誉将永远与我无缘!”

2024年,在三门峡市“我的好老师”主题征文中,渑池县高中退休教师陈旭写道:“萧先生是中国教育界泰斗式人物,是我没有围墙的‘大学’老师。能走近他,亲聆教诲,实乃大幸。”

“天国不该聘师去,再有疑难我问谁?”周口市知名语文教师屠长情的挽联,道出了无数语文教育工作者的心声。

萧士栋的一生,如豫东平原上的古柏,在风雨中挺立,于岁月里长青。他以“捧着一颗心来,不带半根草去”的赤子之心,在语文教育的田野上耕耘40余载。其教研教改成绩如年轮镌刻大地,培养的骨干教师似新芽遍植中原。他对教育的执着、对后辈的热忱、对学术的坚守,早已化作照亮语文教育之路的灯塔,成为激励后来者前行的力量。(记者 王锦春 付永奇)