三川交汇处,一处精美巍峨的关帝圣迹在沙颍河的波光帆影里静守了三百年。康熙三十二年(1693年),当山陕客商的船队载着南北干货行至周家渡口,山陕客商以白银的辉光为底、木石间绽放的奇巧为纹,在沙颍河北岸营建了周口关帝庙。

山陕商帮铸圣殿

自康熙年间始建至咸丰二年(1852年),山陕客商历时近160年,以“坐贾布施”与“行商抽厘”的方式,集资铸就了这座忠义图腾。

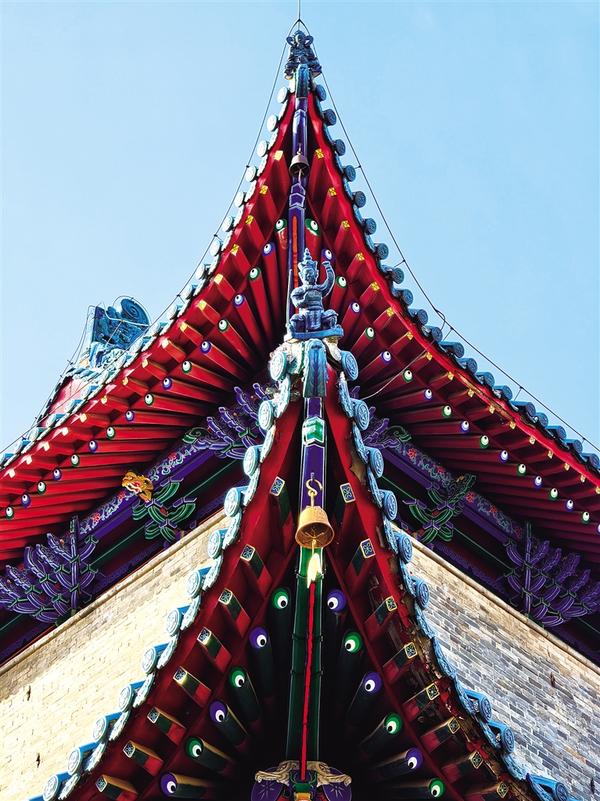

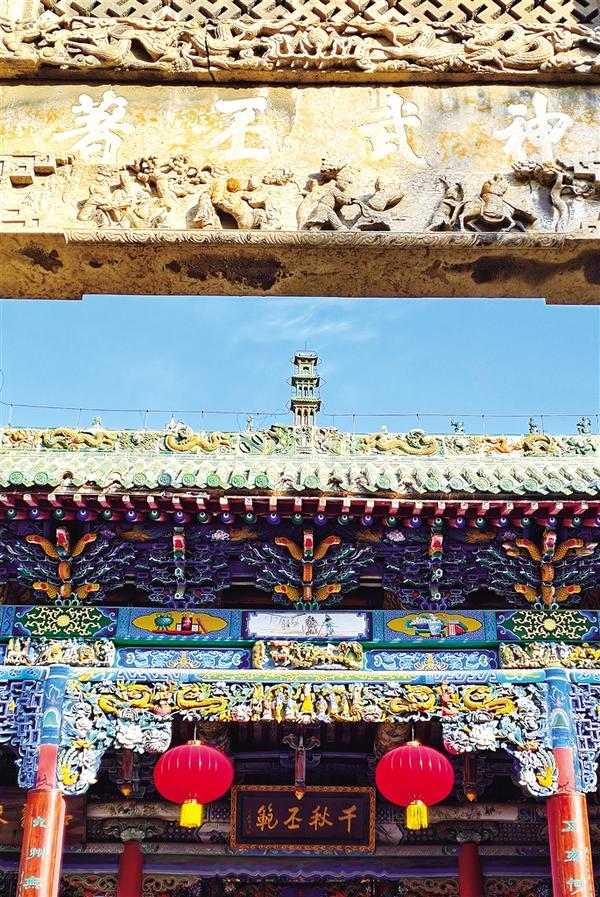

其建筑群以中轴线串联起三进空间,沿南北中轴线纵深布局,山门、铁旗杆、飨殿、大殿、戏楼、拜殿、春秋阁等,依次排列于中轴线上。两侧辅以药王殿、灶君殿、财神殿等配殿,辅以丰富的木雕、石雕、砖雕和彩绘装饰,展现了清代商帮文化与建筑艺术的巅峰成就。

咸丰五年(1855年),黄河决口的浊浪漫过月台石狮头顶,十二楹厢房在洪流中倾颓。光绪七年(1881年),山陕商帮以白银为针、忠义为线,补缀起破碎的琼楼,更添河伯、炎帝二殿以镇水患。四十七通碑碣默立如缄,漫漶的铭文中,记载了周口儿女与山陕客商对关帝圣君的风雨守护。

忠义场上的商道传奇

乾隆四十九年(1784年),山陕商贾在此铸铁碑铭誓“以信义通天下”,碑阴密布二百三十七枚商号印鉴,平遥“西裕成”的朱砂印赫然在列——这家颜料庄几十年后将化身为中国第一家票号“日昇昌”,而周口“玉盛公”钱庄的铜印,则默默见证了中原汇兑业的草莽初兴。咸丰三年(1853年),捻军破城,会馆执事将十万两税银熔铸成关帝坐像,乱平后竟分毫不差化银归库,成就“忠义护财”传奇。

1938年秋,日军少佐佐藤三郎强占大殿为指挥部。是夜雷雨交加,据《周口抗战秘录》载,一道闪电劈中青龙偃月刀塑像,刀头铁锈剥落,露出“还我河山”四字,日军惊退。此事虽无正史可考,但庙内现存刀柄确有灼痕,成为百姓口耳相传“关公显圣”的物质载体。

琉璃瓦上的时空凝视

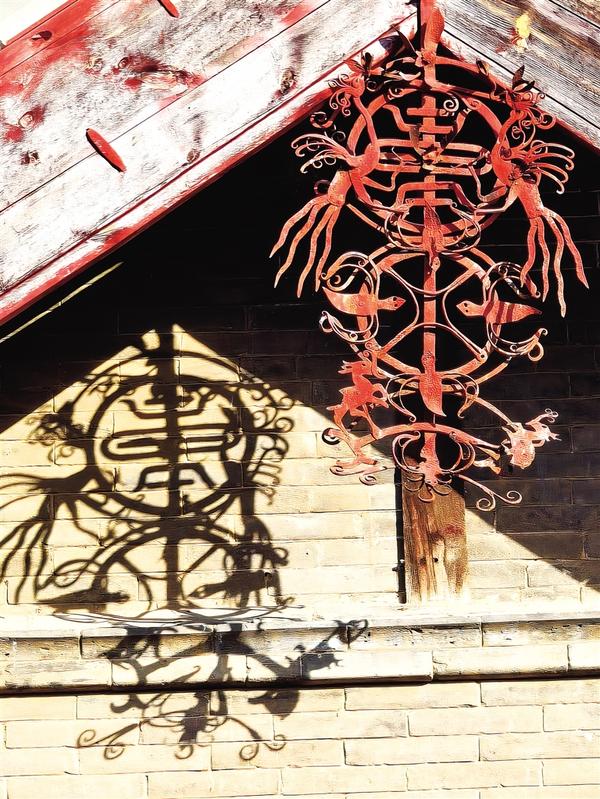

仰望高耸入云的铁旗杆,“大义”“参天”四字赫然在目,铭刻着关帝精神的精髓。这对铸造于1797年的庞然巨物,以六角青石基座托起三万斤铸铁之躯,蟠龙绕杆、风铎悬鸣,旗杆顶端残存的青龙偃月刀造型,恰似关羽横刀立马的剪影。匠人徐福长以“分节屯土”秘法浇铸,使旗杆兼具避雷之效与艺术之魂——22米高度恰好覆盖庙宇避雷半径,而杆身莲花座与寿字方斗,则寄托着“福禄永寿”的商旅祈愿。

轻抚拜殿柱础上的“鲤鱼跳龙门”浮雕,指尖能触到木纹中暗藏的晋商密码:鱼尾三叠浪隐喻“三财俱聚”,龙门上方云纹拼出了“日昇昌”票号暗记。而飨殿檐下的“八仙庆寿”透雕,以0.3毫米薄度的镂空技法,让何仙姑衣袂似可随风飘动。最绝妙者当数戏楼藻井,2013年发现的《关帝出巡图》彩绘中,关羽赤兔马蹄下竟暗藏320家捐资商号名称,以蝇头小楷写就,堪称清代商业版的微雕艺术。

在三百年香火的熏染下,连梁间燕巢似乎都凝着忠义气息。戏楼犹在,只是台下再不见头戴瓜皮帽的晋陕掌柜,唯有檐角铁马在风中摇晃,将往事化作沙颍河的阵阵涛声。这座用商业信仰浇筑的精神圣殿,终以文物之躯超越时空,让每一个仰望琉璃照壁的后来者,都能在浮光掠影中窥见一个时代的脊梁。(刘坤/文 沈湛/图)