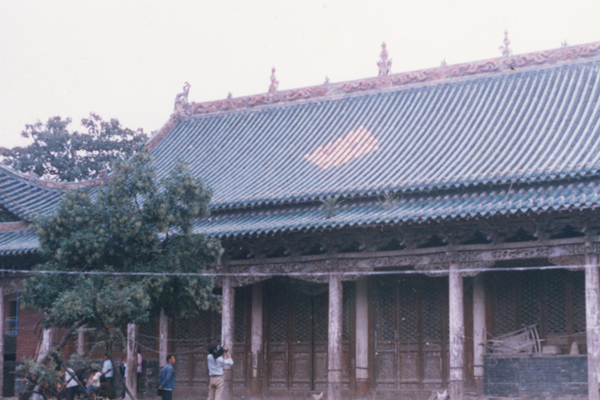

太康文庙,坐落在县城内北大街路西,黉学街路北,坐北向南,始建于明宣德元年(1426年),崇祯15年(1642年)毁于兵燹,清顺治五年(1648年)重建。康熙六年(1667年),民国23年(1934年)两次重修;新中国建立后的1952年曾维修。太康黉学在文化和建筑上具有一定价值,1986年被河南省人民政府公布为省级重点文物保护单位。黉学原有泮池、棂星门、戟门、拜殿,大成殿,崇圣祠等建筑,从南到北依次排列在中轴线上,棂星门内有“崇德”、“育才”牌坊两座,大成殿两侧各有廊房15间,整个建筑布局紧凑,结构严谨,因年久失修,又屡遭兵火,建筑物多已废弃,现仅存拜殿和大成殿,均系清代重建。拜殿面阔五间,进梁三间,单檐歇山顶,覆灰色筒瓦,脊饰较完整;檐下四周置五彩重昂斗拱,用材较小,制作十分精巧;普柏枋,栏额,斗拱均有彩绘,山面有木制山花板。大和殿筑于一米高月台之上,月台前青石台阶,台阶正中嵌放一块祥龙卧云阶石。殿面宽七间(22.65米),进梁五间(14米),高10.5米,单檐歇山顶,覆绿色琉璃瓦,脊饰完整;正脊为琉璃烧制的二龙戏珠、人物、宝瓶、彩珠、象轮和花卉两端置大吻;垂脊、戗脊置琉璃狮、狗等小兽,大殿檐下四周施五彩重昂斗拱,普柏枋,栏额,崔替上有龙凤,花卉镂空雕饰。前屋坡为两断式,加大了深度和空间,为省内古建筑中所罕见。四翼角挑角高且大,具南方风格,为中原地区少有。

文庙作为一种公共建筑,具有祭祀圣贤、教化人心、提振文风等作用,某种程度上代表了一个地区的文化与教育实力。为传播儒学兴学育人,千年古县太康建庙开堂讲学也是理所当然。

涡河边上的太康黉学街,在县城老城区,彰显着其历史区位价值。街边的文庙也是其县学,代表该县的文化中心。

史料记载,太康文庙始建于汉,隋唐因之,元末兵燹,明清以来多次重修。清乾隆二十六年《太康县志》曾记载:“文庙,在县治东,明宣德间知县崔寿始建,崇祯十五年毁。”

据了解,太康文庙原有泮池、棂星门、戟门、拜殿、大成殿、崇圣祠等建筑,从南至北依次排列在中轴线上。棂星门内有“崇德”“育才”两座牌坊,大成殿两侧各有廊房十五间,历经风雨,现在仅存的拜殿和大成殿均系清代重建,远没有初时规模。

作为祭祀孔子和官办学校的文庙,农历二月和八月上旬的祭孔大典很是庄重:乡绅、师生聚集在大成殿前,依次面北而立,地方首脑为主祭官。殿内设香案,祭祀人员向孔子牌位行三跪九拜礼,唱祭祀歌,司仪恭读祝文,读毕捧至院内西南角燎炉焚化……33个步骤的祭祀程序不能有任何差错。祭孔乐器有打击乐器、吹奏乐器和弹拨乐器,这些乐器在祭孔的迎神、初献、亚献、终献、彻馔、送神6部分礼节中演奏乐章,6个乐章都有词有曲。

太康文庙作为当时的一个县级文庙,在祭祀孔子时,对祭器就十分讲究:香案1张,烛架1副,烛台50对,铜香炉1副,供桌21张,帛盒2副,锡爵13副,漆边豆150个。从此能看出大典的排场。

如今的文庙,作为学生研学和学习国学的基地,来此的孩童不再背诵以往的《孝顺事实》《五伦书》《书经大全》等儒家经典,更多的是了解其历史和传承其文化。