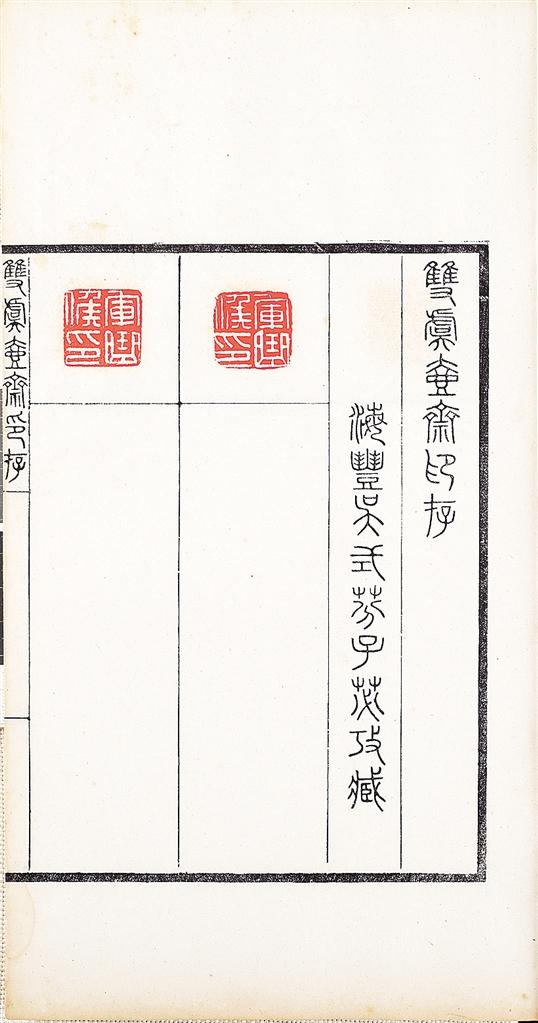

《双虞壶斋印存》陈州刻本书影

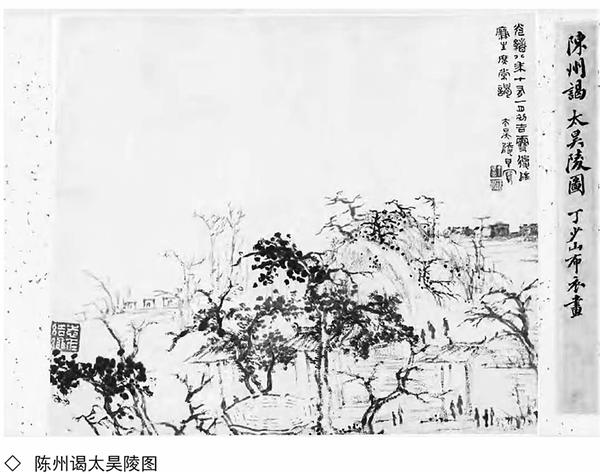

陈州谒太昊陵图

清代乾嘉以后,金石学兴起,金石收藏进入全盛时期,对古玺印的辑录也蔚然成风,先后有很多重要印谱辑成问世。晚清时期,以山东陈介祺、吴式芬所辑录印谱最为重要。陈介祺的《簠斋印存》《十钟山房印举》、吴式芬的《双虞壶斋印谱》,以及二人合辑《封泥考略》皆为研究篆刻的经典之作。吴式芬与陈介祺相交最契,为儿女亲家。吴式芬去世后,其《双虞壶斋印谱》,以及很多著作未能出版。其子吴重熹担纲了岳父陈介祺所藏印谱和家藏《双虞壶斋印谱》等重要书籍的编辑校订、整理刊刻工作。吴重熹于光绪六年(1880年)至光绪十五年(1889年)任陈州知府期间,于淮阳整理刊刻了《双虞壶斋印存》。此举对研究中国古代篆刻有十分重大的意义。

吴重熹(1838年~1918年),字仲怿(仲饴),山东海丰县(今无棣县)城里村人,吴式芬次子。清同治壬戌(1862年)举人,授工部郎中,擢升河南陈州知府,迁开封知府,因功升江南江安粮道。清光绪二十六年(1900年)擢任福建按察使,又迁江宁布政使。官至河南巡抚。辛亥革命后,吴重熹解任归寓津门,闭门谢客,专事编辑《吴氏文存》《吴氏诗存》《吴氏世德录》,为国家馆藏名典,著有《石莲闇诗文集》《石莲闇词集》及奏议若干卷。

吴重熹任陈州知府长达10年,在淮阳期间,相继刊刻了很多书籍,如《双虞壶斋印存》《无棣吴氏世德录》《攀古小庐杂著》《海丰吴氏朱卷》四卷等。他刊刻了桂馥《历代石经略》,并作《历代石经略序》,刊刻了其高祖吴坛所撰写的《大清律例通考》,并作《律例通考校刊缘起》,刊刻了《石莲闇汇刻九金人集》之《滹南遗老王先生文集》,刊刻了吕芝田撰《律法须知》(线装本)两册。特别是首次刊刻了《双虞壶斋印存》50册,此举尤为重要。罗振玉评价该书说:“予尝评骘诸家谱集,自以陈氏《印举》为最博,而语其精,则以《双虞壶斋印谱》为冠。”其后,罗福颐在《续修四库全书总目提要》中亦称:“其分数颇详尽,为近世作铜印谱者所宗。”又详尽列举其内容。可见业界对吴重熹所辑刻此印谱推崇备至。

其后所刊刻出版的多种《双虞壶斋印存》版本,皆是以“陈州本”为宗。此本“篆体不分卷本”,多为八册。粗黑版框,半框尺寸纵18.5厘米、横13.0厘米,四周单边,书口上端篆书“双虞壶斋印存”。每册首行题“双虞壶斋印存”,次行书题“海丰吴式芬子苾考藏”,体皆小篆。正文每页三行,每行分上下两部分,共六格,上端正方格钤印,下端长方格留空,或许是为书写或套印考释文字所预留。正文每页一至三印,一般以三印为主,子母印、双面印、多面印则依次多录。

与吴重熹渊源颇深的王懿荣之子王崇焕后来回忆说:“仲饴中丞重熹守陈州时,会印木版黑匡(框)之本,无钤成印谱五十部,分贻同好,未几即罄。”当为亲历之言,不为谬也。

光绪八年(1882年)三月,甲骨文的发现者王懿荣由成都入京参加馆试,特意绕道来到淮阳,将次女王崇煐嫁给了吴重熹次子吴崶为妻,在淮阳盘桓半年之久,至十一月才北上。嫁女礼成,王懿荣在陈州期间特意拜谒了太昊陵,并请丁少山绘制成《陈州谒太昊陵图》,以为纪念。丁少山篆书题云:“光绪八年十有一月初,吉雪复路,廉生庶常谒太昊陵,艮写。”此当是周口金石篆刻史上一件很有意义的事情。

此外,吴重熹在淮阳期间,曾经搜集大量的汉砖,成批赠送给朋友或者运送回老家山东海丰。据《明嘉靖南阳府志校注》记载,苍台在唐河左岸,为新野、唐县及湖北枣阳交界,清移县丞驻此。光绪时县丞郦嘉谷署县丞,曾得汉砖多方,文曰:“南阳宛府……”其下泐残。郦谓:“是时吴重熹守陈州府,亦好此。集数百方装一船自黄河运归,中途而覆。”此当为一例。《吴重熹年谱》又记载,光绪十一年(1885年),吴重熹的侄子吴峋于是年秋至淮阳访求汉砖一事:“六月,吴峋因上年参劾阎敬铭执拗刚愎等情一折及本年正月所奏‘圣学日新,亟宜杜渐,防微上年邓承修疏内,恭录圣训,原折不应掷还’等语,著交部严加议处,降五级调用,遂辞职,于是秋至陈州访求汉砖得四五百墼,与日照丁艮善为画《风雪访砖图》。”由此可知,吴重熹在淮阳期间对于金石的搜集一直在进行。是以其岳父陈介祺所藏出自淮阳的陈侯鼎等重要青铜器,是否为吴重熹在淮阳访得,当为一种猜想。

吴重熹在陈州知府任上,官声颇佳,清誉为人所称道。光绪十三年(1887年),黄河决口,淮阳水患严重,他亲临指挥,督修堤坝,设立粥棚,救助无数难民。其勤政爱民之举,为世人所传颂。

回望吴重熹在陈州所刊刻《双虞壶斋印存》之举,在中国篆刻史上意义非同一般,对周口文化更是有着非同寻常的价值,关于吴重熹和《双虞壶斋印存》也亟待我们继续深入挖掘和研究。(冯剑星)