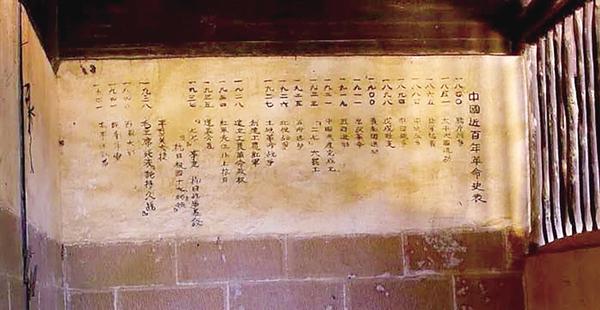

在茅家岭监狱小禁闭室的墙上,留有徐师梁、吴越等革命志士集体绘制的《中国近百年革命史表》。(资料图片)

“老百姓”是谁?

豫东《大众报》是一份怎样的报纸?

“老百姓”在周口有哪些办报故事?

他后来又有怎样的曲折经历?

这是我党周口新闻史上重要的一页, 又是一段鲜为人知的革命故事。今天,我们只能从多个党史资料和老同志的回忆中,找寻并复原这段历史。

从留学生到“老百姓”

1938年6月,关乎中华民族命运的武汉会战打响。我党领导的文化界爱国力量积极投身宣传动员、抗战募捐等活动。一天,武汉文化界人士聚会时,一位农民模样的年轻人突然闯进会场。正在演讲的著名记者范长江灵机一动,指着他对在场的人说:“看!这位老百姓也来参加咱们的会议了。”

这位年轻人名叫徐师梁,又名徐朋武。他可不是一般的老百姓,是刚从日本归国的留学生。

徐师梁1916年出生于上海,家贫,父母早亡。小学毕业后,他在上海一女子中学当勤杂工,生活在社会底层。但他非常爱好文学,坚持读书学习、写文章、投稿,稿件经常在《大公报》上海版发表。该报编辑并不知道这些稿件出自一位勤杂工之手。

后来,上海《大公报》报馆举行座谈会,邀请经常投稿的徐师梁参加,他的名气初显。女子中学校长开始对他高看一眼,让他当图书管理员。这为他看书写作创造了更好的条件。

几年后, 徐师梁用积攒的稿费赴日本留学。到日本后,他才发现手里那点钱根本不够用,只能一边刻苦攻读,一边打工挣钱,并继续写文章寄回国内发表,换取微薄的稿费。

1937年7月,远在日本的徐师梁听闻卢沟桥事变的消息,心急如焚,恨不得立即回国参加抗战。

然而,他的回国之路非常坎坷。日本当局先是横加阻拦,继而威逼利诱其加入谍报组织。徐师梁坚决拒绝,几经周折才返回国内。

回国后,国民党要求徐师梁去庐山集训;集训期间,又强迫他参加特务组织。徐师梁在中共地下党的影响和帮助下,乔装成农民,秘密离开庐山,跑到武汉。

徐师梁穿着一身农民装束走进武汉文化界人士的聚会现场,显得格格不入。范长江称他“老百姓”,他不仅没有生气,反而觉得这个名字很合适——自己费尽周折逃离日本,远离国民党,寻找共产党,不正是要为中国老百姓干点事吗?从此,徐师梁把“老百姓”当作自己的笔名。不久,他前往武汉,开始在进步报纸《大众报》工作。

来到扶沟办报纸

1938年6月,徐师梁强烈要求去抗战前线。在党组织的安排下,他辗转来到扶沟县,随身携带的“武器”是办报必备的钢板、蜡纸。

当时,国民党扶沟县县长魏凤楼是中共特别党员,扶沟的抗战气氛非常浓厚。徐师梁一到扶沟县城,立即被当地高涨的抗战热情所感染。魏凤楼开办了抗日干部训练班,培养革命力量。徐师梁应邀到抗日干部训练班教授简单日语。

在扶沟,徐师梁重操旧业,创办豫东《大众报》。从抗日干部训练班结业的陈金瑞被安排到豫东《大众报》工作,成为徐师梁的战友。抗战的使命将他们紧密相连,两人一同工作,一同生活。正是这段并肩战斗的经历,使得50多年后,陈金瑞能够向后人描绘出徐师梁相对完整的形象。

破解速记符号

徐师梁创办的豫东《大众报》是一张油印小报,也是名副其实的战地报纸,主要刊发我党的抗日主张及各地抗战消息。其编辑部随游击队不断转移,钻青纱帐,藏芦苇荡。游击队员休息时,报社人员却要昼夜不停地忙碌。

每到一地,陈金瑞首先架起收音机,抄录通讯社定时发布的新闻。他与徐师梁紧密协作:陈金瑞抄一条,徐师梁看一条,随即在蜡纸上刻一条,二人如流水线作业般高效,毫无耽搁。抄录通讯社新闻还好办,因其语速较慢且每句重复播报。但抄录简易新闻时就困难了——播报内容不重复,陈金瑞书写速度跟不上。情急之下,他“发明”了只有自己能看懂的速记符号。待抄录完毕,陈金瑞再“翻译”给徐师梁,这又耽误了时间。

徐师梁果然有一套,时间不长就看懂了那些符号。他只需看前面几个字,便能推断出符号的含义,十有八九不会错。陈金瑞既纳闷又佩服。徐师梁随后揭开了谜底:原来,通讯社发布的新闻在用词上有一定的范围和规律,熟悉新闻业务的人通过一两个关键词就能知晓新闻大意。

读者要见“老百姓”

徐师梁是豫东《大众报》的顶梁柱,除刻蜡纸外,还要写文章、讨论和修改稿件,每天工作很长时间,难得休息,有时病了还要坚持工作。由于经常刻蜡纸,他的食指被磨出水泡,慢慢结成蚕豆般大的老茧。这个“蚕豆”成了他的职业标记。

徐师梁等人不分昼夜地抄新闻、刻蜡纸、印报纸,最大的奢望就是好好睡一觉。可是一想到那么多人每天都在盼着看到胜利的消息,他们便不敢也不能合眼!他们必须把报纸编印好发出去,完成任务才能安睡。

一天晚上,部队转移了,他们还在赶印报纸。他们印完报纸追赶部队时,天公不作美,既下雨又打雷。为渡黄水,他们挤上一条小船。船小且破,舱内不断渗水,天黑得什么也看不见。大家一边把船中的水往外舀,一边撑船前行。风越来越大,方向难辨,小船只能随波漂流。至半夜,船被风浪推至岸边。众人摸索上岸,四顾茫然,费尽周折才寻见一间小草屋。此时,大家浑身湿透,只好在草屋里过夜。实在太累了,他们倒头就埋进草堆里睡着了。及至天亮,彼此相视,不禁哈哈大笑——只见人人脸上、身上沾满泥土草屑,活像泥鬼。附近空无一人,无处觅食,他们只得寻回小船,饿着肚子继续追赶部队。

办报过程虽艰辛紧张,徐师梁和大家精神愉悦。

他们每到一地都要去邮局看看有没有豫东《大众报》读者的来信。说来令人高兴,几乎每次都能收到读者写给《大众报》的信件。这些信件多数是要求订报的,还有不少是捐款的,以及要求刊发抗日活动消息的,更有鼓励他们的信件。

徐师梁未曾料到,在豫东很多读者知道豫东《大众报》,还知道报社有位叫“老百姓”的人。一次,他们来到周家口镇,在一个饭馆吃饭时,店主无论如何不肯收钱;随后去洗澡,店家也不收钱。徐师梁费了好大劲才说服他们把钱收下。

这是怎么回事?原来徐师梁等人身穿豫东《大众报》工装。在纪念豫东《大众报》创刊一周年时,徐师梁以“老百姓”笔名写了一篇纪念文章,叙述了一年工作的经历。陈金瑞为这篇文章配了几幅插图,插图中编辑们都穿着工装。细心的读者记住了这些画面。因此,当徐师梁等人穿着同样的工装出现在豫东各地时,群众很快就能认出他们是豫东《大众报》的人。许多读者还指名要见“老百姓”。每到这时,徐师梁除了高兴,更深感为读者做得远远不够。

发行量大增有“苦恼”

在扶沟一段时间后,徐师梁带领几个人来到西华县城。这里是豫东有名的抗日根据地,办报环境相对好多了。

这一时期,豫东《大众报》的新闻主要来源于中共河南省委油印的《小消息》及国民党《中央日报》《河南民国日报》。报纸内容丰富多彩,体裁涵盖时事、评论、散文、诗歌、快板、杂文等,既宣传奋勇杀敌的英雄事迹,也揭露汉奸、投降派和顽固派的丑恶嘴脸。这份小报对发动民众抗日、开展统战工作起到了推动作用。

报纸发行量越来越大,要求订报的信件每天都有几十封,日增订量由10份、20份、50份到上百份,发行量很快突破3500份,仍供不应求。发行范围也从豫东敌后,扩大到后方许多地方、各个战区,甚至远达莫斯科。

发行量增大,新的“苦恼”随之而来。油印时,每张蜡纸印到1000份就破损了。实在没有办法,徐师梁加班加点刻两张蜡纸,也只能印出2000份报纸。于是大家集思广益,分析油印机结构,认为油印机上的粗纱对蜡纸磨损太严重,要换成细纱才行。细纱哪里有呢?恰好陈金瑞还保存着一块丝质细纱手帕,拿出来换上一试,蜡纸寿命果然延长了,但仍无法突破3000份。随后,大家又研究油墨问题,把油印油墨换成石印油墨,用煤油调得稀稀的,在油印机上轻轻一推就能印刷。此举不仅进一步延长了蜡纸寿命,也使印迹更为清晰。

然而,报纸印量始终难以稳定突破3000份大关,远不能满足用户需求,每日订报信件仍络绎不绝。怎么办?只能改用铅印了,但西华县没有铅印条件。徐师梁和大家商量后,决定去漯河铅印报纸。

国民党查禁豫东《大众报》

那时,豫东《大众报》的几位同仁都很年轻,思想单纯,徐师梁20岁出头,陈金瑞年仅18岁。大家凭着一腔爱国热情办报,没想到在漯河遇到阻碍。

徐师梁找到国民党漯河县县长寻求支持。岂料县长要求报纸重新登记,县政府还派特务监视。在漯河等了一段时间,铅印报纸的事仍被层层阻挠,一行人不得已返回西华。没想到,西华的“天”也变了。

国民党顽固派再度掀起反共高潮,西华高涨的抗日斗争引起他们的恐慌和不满。为摧毁西华抗日根据地,他们先后下令将主张团结抗战的周口专员撤职,把积极抗战的国民党西华县县长楚博(中共特别党员)调离西华(楚博后来被国民党杀害),对西华人民抗日自卫军进行“整编”,并下令查禁豫东《大众报》。徐师梁一行刚回到西华,县公安局局长就找上门,拿出一封信,上面写着:“查西华大众报,系共党所办,煽惑青年,鼓动统一战线等等,责令你署设法加以查禁。”

“宣传抗日无罪!”徐师梁、陈金瑞等人怒不可遏,纷纷要求去国民党西华县政府说理。

最终,大家冷静下来,请示中共西华县委。党组织全面分析局势后, 指示徐师梁带着豫东《大众报》编辑部人员暂时去河南竹沟新四军留守处等待,寻找适当时机再行出版。一行人依依不舍地离开西华,背着行李向竹沟进发。

“相约再见”竟成诀别

在竹沟新四军留守处,徐师梁等人天天盼着出版豫东《大众报》。然而,国民党反共的调门越来越高,甚至准备调集军队围攻新四军留守处。党组织不得不决定豫东《大众报》停刊。徐师梁被派往重庆《新华日报》工作,陈金瑞后来被调到新四军《拂晓报》工作。临别之际,两人紧紧相拥,约定革命胜利后再相见。

自与徐师梁分别后,陈金瑞一直思念着他。从战火纷飞的岁月到新中国成立后的美好时光,陈金瑞始终没有他的消息。陈金瑞总希望突然有一天在某个地方遇见徐师梁,或在报纸杂志上能看到他的消息。终于有一天,他看到了徐师梁的消息——在冯雪峰的回忆录中,赫然记载着“皖南事变后,徐师梁牺牲于集中营”。这寥寥数语,让战场上见惯生死的陈金瑞老泪纵横。此后,陈金瑞一直寻找徐师梁牺牲的详情,却始终未能如愿。

陈金瑞的女儿陈燕红回忆,父亲直到晚年仍时常提起徐师梁,称他是自己的领导、师长和革命引路人,惋惜其牺牲太早。

1984年,中华人民共和国成立35周年之际,陈金瑞满怀深情,写出《忆战友“老百姓”》等文章,将徐师梁与豫东《大众报》的革命故事讲述给后人。

徐师梁创办豫东《大众报》,鼓舞了抗日将士的士气,在我党周口新闻史上写下重要的一笔。20世纪90年代出版的《周口地区志》,对这段史实的介绍仅百余字。

徐师梁在敌人集中营牺牲前经历了什么?带着对新闻前辈、革命烈士的敬仰,记者继续探寻徐师梁的故事。

皖南事变 被捕入狱

1941年1月6日,就在全民族一致对外、共同抗敌时,国民党顽固派置民族利益于不顾,在皖南泾县茂林地区,调集7个师8万余人,突袭叶挺、项英率领的新四军军部及所属部队9000余人,制造了震惊中外的皖南事变。新四军英勇抗击,激战七昼夜,终因众寡悬殊、弹尽粮绝,除2000余人分散突围外,大部壮烈牺牲或被俘。军长叶挺在和国民党谈判时被扣押。

1941年3月,为迅速“审查”、迫害皖南事变中被俘的新四军将士,国民党在江西上饶的茅家岭、周田、李村、七峰岩等地强占众多民房,改造后设立了规模庞大的法西斯式人间地狱——上饶集中营。这里先后囚禁了新四军军长叶挺和排级以上干部770多人。被囚禁者中, 就有徐师梁。他离开河南竹沟后如何来到新四军部队,目前暂未查到相关资料。

著名记者范长江在《上饶的集中营》一文中提到:上饶集中营关押的新闻记者有四个,其中一个是创办豫东《大众报》的徐师梁。

新四军老战士陈子谷在中华人民共和国成立后所著的《皖南事变前后》一书,详细记述了他与徐师梁在集中营相遇的经历。陈子谷被捕后,关押在七峰岩监狱。有一天,《抗战报》记者、原豫东《大众报》编辑、笔名为“老百姓”的徐师梁搬来同住。

陈子谷在书中写道:徐师梁是一个很好的同志,革命热情很高,性格也很倔强。在河南,他三天便出版一张《大众报》。他言辩出众,经常用那犀利的语言,挖苦那些看守的国民党宪兵,使他们狼狈不堪,丑态百出。

狱中斗争 筹划暴动

1941年6月的一天,看守把徐师梁、王传馥、陈子谷等七人押到附近的李村监狱。七人被赶进一间矮小的牢房,里面放了七张竹床,门外有宪兵站岗。牢房四周两丈多高的围墙挡住了视线,只能从头顶一个小小的窗口,看到一片天空。天气炎热,在小小的牢房里,大家满身臭汗,憋闷得透不过气,便唱起新四军的歌曲。高亢的歌声震荡着屋子,愤怒的声音响彻四周。

在李村关押一个月后,几人又被转押到石底监狱。为更好地开展斗争,他们成立了狱中秘密党支部,共10名党员,分成两个小组,徐师梁与王传馥等五人一组。

身陷囹圄,新四军将士的斗争意志依然坚强。狱中党支部秘密讨论越狱的可能性。王传馥、徐师梁、陈子谷等人的态度很坚决。徐师梁举例说,斯大林多次被流放、被捕,后来都成功越狱。他们为了保存革命力量,应当设法越狱,不能在这里等死。

在石底监狱囚禁三个月后,徐师梁、王传馥、陈子谷等人先后被押到茅家岭监狱。茅家岭监狱被称为上饶集中营最黑暗、最残酷的“狱中之狱”。这里关押着大批最坚定的、最不堪“感化”的新四军革命志士。敌人轮番对他们进行政治欺骗、物质利诱,以及惨无人道的酷刑和屠杀。

茅家岭监狱,是个人间屠场。在这里,特务们施用野蛮酷刑:“踩杠子”、“老虎凳”、“老鹰飞”、钢针刺手指、“火攻”(烙铁烧身)和“水攻”(灌辣椒水),种种非人折磨无所不用其极。其中,木制铁丝笼是茅家岭监狱的一种特制刑具,以木柱作框架,周围绕满带刺的铁丝,尺寸与人身相仿。囚禁其中者,稍一动弹便皮破血流,久立之下必致昏厥。几乎每天都有人被特务拖去“过堂”,坐“老虎凳”,站“铁丝笼”。

狱友汪镇华遭敌人毒打,下半身不能动弹,在地上整整躺了17天,全靠难友照顾。王传馥和徐师梁将仅剩的几件旧衣托看守变卖,换来烧酒和黄表纸为他疗伤。

天气非常炎热,徐师梁和另一名同志热得吃不下饭,常把饭让给别人。他们在悲愤中说:“与其这样活着,还不如冲出去拼死拉倒的好!”这种情绪强烈感染着狱中其他同志。越狱的呼声,在茅家岭监狱中悄然蔓延。经过周密筹划和秘密酝酿,狱中共产党员成立了暴动委员会。

越狱准备悄悄地进行着。他们先是迷惑敌人,让敌人产生错觉,以为他们变“老实”了。徐师梁甚至暂停了一直坚持学习的世界语,以便有更多机会对看守进行宣传。有一次,徐师梁面带笑容,用不太地道的河南话,向监狱看守讲述目睹的日本鬼子烧杀抢掠、强奸妇女、将婴儿挑在刺刀上的暴行,以及河南老乡组织民兵扒铁路、杀鬼子报仇的事迹。那些日子里,狱中气氛内紧外松,每个人都抱着战斗必胜的决心。

成功越狱 最终遇害

机会终于来临。1942年5月25日下午,茅家岭监狱一部分看守外出,只剩不足十人,警戒力量薄弱。正是暴动的好时机。由李胜、王传馥等5位共产党员组成的暴动委员会,带领大家立即行动,赤手空拳与全副武装的国民党卫兵展开英勇搏斗。汪镇华、徐师梁等人冲进看守室。汪镇华抢得一挺机枪,徐师梁递过来一个子弹夹。大家夺得一些枪支和手榴弹,砸开封闭的西侧门,冲出牢笼。徐师梁等26位革命志士成功逃离茅家岭监狱。

冲出监狱并不意味着安全,他们还没有脱离敌人的内层封锁圈。天黑后,成功越狱的同志对地形不熟悉,只能摸索前行。很快,敌人追捕过来,国民党特务和地方民团开始围堵搜捕。 起初,冲出监狱的同志还能集体行动,相互照应。但在敌人步步紧逼下,众人逐渐分散。据新四军老战士回忆,有的同志历尽艰辛,九死一生,最终找到了党组织;有的则不幸又被抓住,壮烈牺牲。

徐师梁冲出监狱后,最终是否成功挣脱魔爪?1978年,与他一同越狱的陈子谷这样回忆:“至于徐师梁和孙锡禄两位同志,直到今天,我们再没有听到他们的任何消息。他们两人很有可能是在那前后牺牲的。”

2022年,上海《文汇报》在《大义凛然,英勇献身——纪念上饶集中营牺牲的21位上海烈士》一文中写道:徐师梁,皖南事变被捕,在茅家岭暴动中越狱出逃后,又被敌抓回惨遭杀害。

以笔为枪 为百姓战斗

茅家岭暴动,犹如一股强大的冲击波,在国民党统治区产生了深远影响。这次暴动的胜利,在中外监狱史上堪称奇迹,彰显了共产党人坚定的意志和不怕牺牲的斗争精神。郭沫若曾赋诗称赞:“内战内行纪上饶,江南一叶愤难消。茅家岭上英雄血,染遍红旗万代飘。”

1944年,时任新华社华中分社社长的范长江得知部分茅家岭暴动的越狱幸存者来到新四军军部,便约请他们写稿,讲述亲身经历。与徐师梁共同战斗的陈子谷、吴越、汪镇华等人,写出关于集中营斗争、茅家岭暴动的回忆文章。从他们的字里行间,我们得以窥见徐师梁在狱中斗争的点点滴滴。

徐师梁,这位著名记者,一生书写过许多人物,记录过许多事件,而他自己的故事,最终只能从他人的回忆中拼凑呈现。

从勤杂工到新闻战士,从豫东平原到皖南山区,从抗战前线到暗无天日的牢狱……一路追寻徐师梁的革命足迹,从他尚不完整的履历中,我们看到了一位新闻战士的形象——为了老百姓,甘当“老百姓”;以笔为枪,为百姓战斗。(记者 王锦春 王吉城)