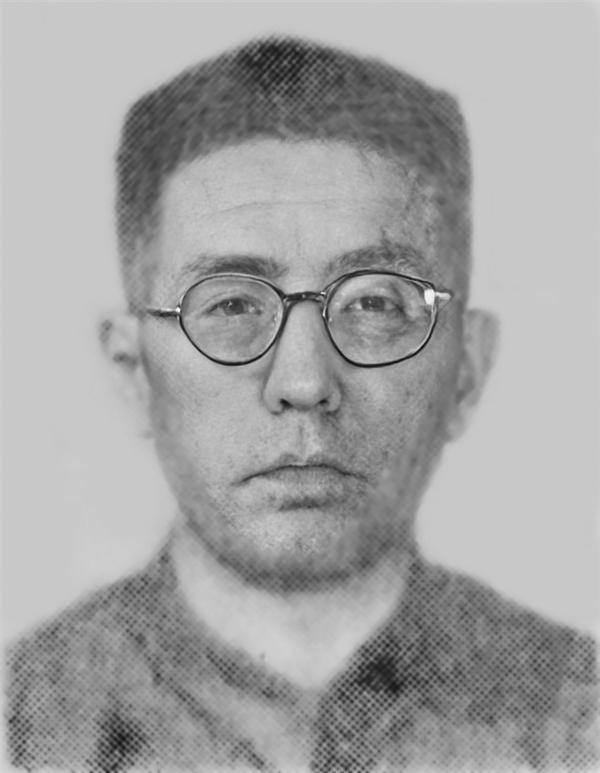

曾次亮先生。(资料图)

人物简介:

曾次亮(1896—1967),原名纪堂,河南太康人,著名天文历算学家和教育家。他三岁丧父,家庭困苦,凭借毅力,于1923年毕业于北京师范大学史地系。后在省立第三师范(信阳)、开封私立北仓女中、吉林毓文中学等多所学校任教。1948年夏,奔赴豫西解放区,任中南局教科书编辑委员会编辑。1949年5月调任中南区人民政府教育部编辑。1949年9月到北京,先后在华北人民政府教育部教科书编委会、出版总署第一处、古籍出版社、中华书局担任编辑和编审工作。他编著新中国第一套《初级中学本国地理课本》第一册、第二册,为新中国地理教育奠定坚实基础;中华书局版《二十四史》中的“天文志”“律历志”,多经他校勘整理;所著《四千年气朔交食速算法》,为考古工作者提供重要的速算法。

在历史的长河中,总有一些人以卓越的成就和独特的人生轨迹,为时代留下深刻的印记。曾次亮,这位来自周口太康的天文地理学家、教育家,便是这样一位值得铭记的周口人物。他的一生,横跨教育、编辑、学术研究等多个领域,在不同岗位上都取得了令人瞩目的成就,对新中国的文化教育事业产生深远影响。

求学之路:在困境中奋进

1896年,曾次亮出生在一个书香世家,其祖父、叔祖父和父亲都以教私塾为业。然而,命运对他格外残酷,3岁时父亲去世,7岁时祖父病死。后在叔祖父的接济下,开始求学之路,先后就读于私塾、小学以及省立第四中学(淮阳)。

学生时代的曾次亮展现出对知识的强烈渴望和坚韧不拔的精神。尽管生活困顿,但他始终没有放弃对知识的追求。1919年,他考取国立高等师范学堂(今北京师范大学前身)史地系,这成为他人生的重要转折点。因没有路费,在京就读四年的他没有回过家乡。

当时,正值五四新文化运动时期,北京作为新文化运动的重要阵地,汇聚众多思想先进的学者和教授。曾次亮在这里深受陈独秀、李大钊、鲁迅等人反帝反封建思想的影响,感受到新思想、新文化的时代气息,逐渐产生民主革命的思想。他不仅在课堂上认真学习专业知识,还积极参加各种学术活动和社会活动,拓宽视野和思维方式。

在大学期间,曾次亮对天文地理产生浓厚兴趣。他喜欢游览北京的名胜古迹。因无钱乘车,他便徒步往返,足迹踏遍京城内外胜景。通过实地考察和探索,他对各游览区的道路及大街小巷的方向、位置和名称都了如指掌,这不仅丰富了他的地理知识,也培养了他对自然和人文景观的敏锐观察力。

他的同学好友,曾任全国人大常委会副委员长、民盟中央主席的楚图南回忆说:“我们常于月下漫步,月朗星稀、晴空万里,我不由浮想联翩,既沉醉于牛郎织女的美妙神话故事,又感叹宇宙之浩瀚,大自然造物之瑰丽。次亮在一旁,则兴致勃勃地观察天空,指点着这是什么星座、那是什么星系。我爱遐想,倾向于文艺。他重实际,喜欢天文地理。”正是在学生时代打下的坚实基础,为曾次亮后来在天文地理领域的研究和成就奠定了基石。

1923年,曾次亮从北京师范大学毕业,带着满腔热情和抱负回到家乡太康县任教育局局长,希望能够为家乡的教育事业贡献自己的力量。然而,现实却给他泼了一盆冷水,他陷入封建守旧势力的漩涡,最终不得不愤而辞职。他在回忆这段经历时写道:“要推动他们(指县里政、学界的守旧势力)进行有利于人民的文化建设事业,实等于与虎谋皮,要被他们群起而攻之。我任职十来个月内,几乎无日不在纠纷扰攘、生气吵架中度过。其中详细情况,若经文学家用作描写二十年代初期一个偏僻县教育情况的素材,可得一部十万字以上的现实主义小说。”

这段短暂的从政经历,让他深刻认识到变革的艰难,但也更加坚定了他通过教育和学术来改变社会的决心。

教书育人:桃李芬芳满天下

离开太康县教育局后,曾次亮开始长达20多年的教学生涯。他先后在省立第三师范(信阳)、开封私立北仓女子中学(河南大学附中前身)、吉林毓文中学、焦作私立福中中学、省立第五中学(南阳)、省立女子中学(开封)等近10所中学、师范学校任教,尽管多次面临失业困境,但他始终坚守在教育一线,用自己的知识和智慧照亮学生前行的道路。

曾次亮嗜书如命,不论吃饭、睡觉甚至去厕所,总是手不离书。在生活安定时,至少有三分之一的薪水花在买书上面;困难时,全家节衣缩食,也不敢劝阻他少买点书。1937年年底回老家避难时,书籍装满7辆架子车。县城沦陷时,全家逃到乡下,书籍遭到抢劫,一度太康县城内的商店和小贩的包装用纸多出自曾家书籍。

曾次亮学习非常专注。有一天夜里,他正在看书,一只老鼠从他的书桌上爬过把灯撞倒,灯油流了出来。当时学校发给每位师生一盏小香油灯,灯油由学校供给。他把灯扶起来,油也不接,继续看书。油流到书本下面,他把书挪一下位置继续看。

曾次亮备课一丝不苟。他参考大量资料,精心编写讲义,并根据教学实际情况和学生的反馈,年年对讲义进行修改或重写。他的教学方法独特而生动,深受学生的喜爱。

在地理教学中,他善于将名胜古迹、历史故事及诗词歌赋等穿插于地理课中,让枯燥的地名变得生动有趣。例如,在讲黄河时,他引用唐诗“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼”,让学生仿佛身临其境,感受到黄河奔腾澎湃的气势,对黄河的源流留下深刻的记忆。

他教课时不大看讲义,而是边讲边写板书。板书条理清晰、逻辑严谨,学生只要稍微用心记录,就能得到一篇系统的学习纲要。

曾次亮在教学中注重培养学生的思维能力和创新精神,所出的考试题,一般总有几道能够发挥个人见解的题目。对于在这些题目上表现出色的学生,即使记忆题答得差一些,他也会十分赏识,尽量给高分。

曾次亮的学生对他充满敬爱和感激之情。毕业于开封北仓女中的董云霞回忆说:“我们都喜欢曾先生的课。他教地理,总是一边讲一边在黑板上画地图。课讲完了,一幅精美的地图便展现在了黑板上。”淮阳师范1940级学生巩守志曾经“偷试过”他:“不论你在中国地图上找一个怎样偏僻或不著名的县去问他,他都能说出这个县的四邻、物产、风俗、人情,让人口服心服。他是全校老师中最受尊敬的一位德高望重的老师。”

革命征程:追求光明与进步

曾次亮生活在一个大变革的时代,作为一名知识分子,他追求进步、向往光明,始终关注着国家和民族的命运。

1927年初,时任中共开封市委书记的江梦霞和共产党员汪厚之、高擎宇、祝佩侠先后到北仓女中找到曾次亮,介绍他参加尚处于地下的国民党。6月,北伐军进驻开封,他参加国民党的公开活动。7月,汪精卫发动反革命政变,国共合作破裂,国民党开始清党,江、高、汪被迫离开开封。这次事件让曾次亮深刻认识到国民党的反动本质,也让他对中国革命的前途产生了深深的忧虑。

1930年冬,国民党要求党员重新登记,曾次亮断然不予理睬。等到放寒假时,他接到国民党河南省党部通知:“这次举行党员重新登记,独曾次亮、霍榘庭二人抗不履行,目无党纪,着即开除党籍,并另行通知省内各机关、公私学校,不得任用此等害群之马。”看完通知,他反而感到一阵快意,因为他终于摆脱了国民党的束缚,可以更加自由地追求自己的理想。

因为这次事件,曾次亮不得不束装北上,到母校北京师范大学谋职。后经同班好友介绍,远走吉林毓文中学任教。

在吉林毓文中学任教时,他参加该校学生组织的抗议日寇制造万宝山惨案的游行活动,积极支持学生的爱国行动。“九·一八”事变后,曾次亮所在的焦作私立福中中学学生举行罢课,进行抗日救国宣传,他因支持学生而被解聘。此后,他又辗转于南阳省立五中、信阳省立女子师范、开封省立女子中学等地任教,但始终坚持自己的信念,支持学生的革命活动,曾资助学生参加共产党领导的北伐军。

1935年“一二·九运动”发生后,他积极响应学生的爱国行动,作歌一首让学生唱:“救国救国声彻霄,救国半赖女同胞……”他以自己的方式,表达对国家和民族的热爱,以及对学生的支持和鼓励。

1940年9月27日,德、意、日在柏林签订同盟条约,企图扩大侵略战争,瓜分世界。曾次亮给新生上的第一课,就根据世界各国形势,精辟地分析三国同盟的未来,最后总结说:“德、意、日三国不亡,把我的眼睛剜了!”令学生终生难忘。

在淮阳师范任教期间,曾次亮因女儿曾克、曾兰都在延安,被张姓校长污为“奸党之父”,并受到了种种刁难和迫害。但他并没有屈服,在早会上向全体学生揭发校长贪污学生津贴的行为,展现了他的正义和勇敢。

1947 年,中共党员王晓舟受党委派,从延安回到开封。因他与曾次亮二女儿曾兰(畹兰)一起搞过地下工作,特地到家中看望曾次亮。曾次亮喜出望外,表示要加入共产党,王晓舟动员他先到豫西解放区。不久他就把三女儿曾耘(蕙兰)和儿子曾一平(民权)送了出去,自己却因国民党空袭时被弹片炸伤腿,错过出走良机。直到 1948 年夏天开封第二次解放,他才在王晓舟委托的地下党员帮助下,携四女儿曾恬(纫兰),与妻子武翠莲(武育英)历尽艰险,到达豫西解放区,受到中原军区刘伯承、邓小平、陈毅等人的欢迎。为此,《人民日报》1948 年11 月16 日以《河南老教育家曾次亮抵豫西》为题,报道了他携眷逃离蒋管区、投奔解放区的消息。

编辑生涯:为文化教育事业奠基

1949 年,新中国成立后,教育事业面临着巨大的发展机遇和挑战。曾次亮积极响应国家的号召,参与到中小学地理教科书的编写工作中。他编写的新中国第一套《初级中学本国地理课本》第一、二册,具有重要的历史意义和现实价值。

这套地理课本的编写过程充满艰辛。著名文学家、教育家叶圣陶在日记中曾多次提到曾次亮,也承认地理课本“殊难编”。如 1950年3月7日:“下午,看云彬所作语文注释。看曾次亮所作本国地理稿。”5 月 17 日:“午后二时,座谈地理教本稿。到中学教师十余人,外有师大黄国璋,清华王成祖,人民大学孙敬之等。稿系曾次亮所编之初中地理。曾君无组织能力,地理亦殊难编。”5月19 日:“上午与第一处少数人会谈,商如何进行地理教本之修改。决由曾君自为增补必要之材料,蠖生(即叶蠖生,叶圣陶女婿,时任中央出版总署编审局局长)则为之删其繁余,余则重读一过,润色其文字。”12 月14日:“夜间,看晓先、曾次亮二人之稿。”1951年1月8日:“在署看曾次亮所撰初中本国地理第二册之下半册。”从这些日记中可以看出,中小学教科书编写之不易,曾次亮为此付出了大量的心血和努力。

曾次亮编写的这套地理课本,内容丰富,涵盖中国的自然地理、人文地理、经济地理等多个方面,注重理论与实践相结合,通过生动的案例和图片,让学生们更好地理解和掌握地理知识。他还将爱国主义教育贯穿于整个教材中,培养学生们的民族自豪感和责任感。

这套地理课本在全国中小学校使用10多年,惠及无数青年学子,不仅为学生们提供了系统的地理知识,也为培养他们的地理思维和综合素质奠定了基础。

从1954年开始,曾次亮先后任古籍出版社编辑、中华书局编审。在中华书局,他将自己的学术兴趣与本职工作结合起来,逐渐转向曾一度中断的天文历法研究。他的主要工作是整理校勘《二十四史》中的“天文志”“律历志”。

《二十四史》是中国古代史学的重要典籍,其中的“天文志”“律历志”记录了中国古代天文学和历法的发展历程。然而,由于这些志书年代久远,文字晦涩难懂,几千年来抄刻过程中造成的讹误又多,给研究者带来极大的困难。曾次亮深知这项工作的重要性和艰巨性,他以严谨的治学态度和扎实的专业知识,对每一个细节都进行了深入的研究和考证。

曾次亮对“天文志”中日、月食记事有疑问的,都根据他创制的速算法加以推算,然后写出详细的校记。《史记》《汉书》《后汉书》出得比较早,其中两志的校点工作是曾次亮亲手做的,《晋书》《宋书》《魏书》两志的校点,在曾次亮指导下由他的助手写出校勘记草稿,再由他仔细修正,定出初稿。

曾次亮的编辑工作,不仅为中国的文化教育事业提供了重要的教材和学术成果,也为后人研究中国古代历史、文化和科学技术提供了宝贵的资料和参考。

1958年,曾次亮在中华书局工作期间加入了中国共产党,实现自己夙愿。

学术成就:闪耀在天文地理领域的光芒

曾次亮一生兴趣广泛,他在天文、地理、历史、文学、音韵学、训诂学、红学等多个领域都有深入的研究,尤其在天文历法和《红楼梦》研究方面,展现出独特的见解和深厚的造诣。

曾次亮的重要著作《四千年气朔交食速算法》,是其学术成就的集中体现。20世纪30年代,受国民党中央研究院语言研究所研究员董作宾(中国甲骨学家,河南南阳人)的启发,曾次亮立志创制一种速算方法,让那些即使不精通天文学和高等数学的考古、历史工作者,也能推算气朔日月食。当时正处于抗日战争的艰苦环境中,他在资料匮乏、生活动荡的情况下,锲而不舍地作了初步尝试,于1941年草创出速算法的雏型。新中国成立后,他来到北京,获得更多参考资料,算表内容不断改进并最终定稿。

《四千年气朔交食速算法》这部著作融会现代历法与古代历法,将复杂的高等数学计算简化为若干表格,应用时只需按步骤查表,作一般算术运算,即可得到在上下四千年间气朔交食的基本准确结果,其时间精确度平均相差不大于十分钟,食分相差不超过半分钟。接触过这部著作的专家都认为这是一项具有独创性的重要发明。“文革”前,中华书局已准备出版并排版大部分,1980年后,经曾次亮助手赵琪、儿子曾一平仔细校阅,最终重新交付中华书局出版。

曾次亮还著有年代学工具书《殷周秦汉历谱》。书中将古今中外学者研究殷周疑年的结果并列,以资比较;春秋以前的朔闰利用他的《速算法》推算的标准历,可供考古参证;春秋以后的朔闰则根据史志,参照前人研究成果排比而成,实是陈垣教授著《廿二史朔闰表》的姐妹篇。

曾次亮对《红楼梦》的研究同样造诣深厚。1954 年,红学专家俞平伯先生在《光明日报》发表《曹雪芹的卒年》一文,以脂砚斋批语证明曹雪芹卒于乾隆壬午除夕。曾次亮则于同年4月26日在《光明日报》发表《曹雪芹卒年问题的商讨》一文,对俞先生的观点提出质疑。他凭借在训诂学和天文历法学等方面的丰富知识,根据对“坰”字的释义和曹雪芹的朋友敦诚的《挽曹雪芹》、敦敏的代柬寄曹雪芹诗,提出曹雪芹卒于乾隆癸未除夕的新见解。

这场关于曹雪芹卒年的讨论断断续续一直延续至1963年,吸引众多著名红学家参与,如周汝昌、吴恩裕、吴世昌、王佩璋、陈毓罴、周绍良、吴小如等,成为新中国成立后红学研究的一次重要讨论。1963年,曾次亮写了《曹雪芹卒于癸未除夕新证(提纲)》一文,根据张宜泉《伤芹溪居士》一诗多方考证,提出新证据。后又写《曹雪芹卒年问题论辩的经过》一文,勾勒这场论辩的经过。

曾次亮对《红楼梦》的熟悉程度令人惊叹,只要提及书中一个细节,他就能立刻说出其在第几回,甚至能全部背诵《红楼梦》120回的题目。1962年,文化部部长沈雁冰(茅盾)、何其芳所写曹雪芹逝世200周年纪念文章的未定稿,均寄给他,请他提意见;1963年,他因看到报刊上发表的《红楼梦》讨论文章有偏颇,给文化部副部长齐燕铭写信提出看法,茅盾还为此在北京绒线胡同四川饭店主持召开座谈会,邀请俞平伯、吴世昌、周汝昌等红学家,专门讨论他的意见。

除了天文历法和《红楼梦》研究,曾次亮在文字学、音韵学、训诂学、词学、音律及围棋等领域也有所涉猎。1936年他自费刊印《汉语拼音新方案》《曾氏速记术》《十三月新历法》,称为“三小发明”,还编有《词选》。在历史研究方面,他对史料和考据研究较为深入,还钻研过中国古乐谱和音乐史,留下了许多手稿。

深远影响:精神与学术的丰碑

曾次亮为教育、文化和学术事业不懈奋斗一生。他的成就和精神,对后世产生了深远的影响。他的教育理念和方法,至今仍被许多教育工作者所借鉴和学习,成为教育界的宝贵财富。他对《二十四史》相关志书的精心校勘,为后人研究中国古代天文学和历法提供了准确可靠的资料,推动了相关学术领域的发展。

曾次亮的子女也深受他的影响,纷纷走上革命和学术道路。大女儿曾克是成就卓著的革命作家,1942年参加延安文艺座谈会,在文学创作领域取得了丰硕成果;儿子曾一平为太原科技大学教授,受父亲影响,在发明创造方面颇有建树;四女儿曾恬著有小说集,晚年发明的“平安盒”获得国家专利,其丈夫是著名文艺理论家、北京师范大学文学院教授童庆炳。他们在各自的领域中传承着父亲的精神,为社会的发展贡献着自己的力量。

随着时光的流逝,曾次亮,这个名字已经被许多人淡忘。偶尔有人还提起:“记得以前中华书局有位编辑名叫曾次亮,一生精研历法,熟稔到明清哪天下雨哪天下雪都了若指掌,日后研究《红楼梦》判断出曹雪芹生卒日,就是从气候角度断定的,有若神明。可如此能人,俨然大师,就是没几个人知道,有个别人听说他,还端赖他有个著名女婿——国内大学中文系文学理论统编教材的作者童庆炳。”

曾次亮先生的大名的确被湮没了,可他开创性的学术成果已成为中国文化史上一座丰碑。他的治学精神仍在鼓励后人前行攀登。

让我们从更多档案中寻找曾次亮老先生的身影吧!让我们永远铭记这位周口杰出文化人物的故事吧!

(该文写作中,周口籍语文教育家、中国教育学会中学语文教学专业委员会原理事长顾之川先生给予大力帮助。——作者注)

记者 王锦春 付永奇